Jean-Christophe Bailly, Une aération du monde

Dans l?immense enchevêtrée pelote du monde tirer un fil, c?est ce que fait non pas l?art, l?art en général, mais chaque décision artistique en particulier. Et alors l?espoir qui vient avec cette décision, ce n?est pas que tout vienne, mais que quelque chose soit défini et cerné ? un point de monde qui sera une aire de lisibilité, une ouverture, une insistance. Le point de monde que Catherine Melin a perçu comme un potentiel infini, comme une matrice de situations et de développements multipliés, chacun d?entre nous l?a croisé ou l?a vu, peut-être observé un jour, mais en passant : il s?agit de ces structures d?apprentissage de l?espace qui parsèment les aires de jeux pour enfants, mais là encore il aura fallu quelque chose de plus précis et de plus noué pour que vienne l?idée, le point de départ sera donc ou aura donc été la forme dépareillée ou bricolée, innocente, de ces structures dans les cités de l?ancienne Russie soviétique. Ce qui ne veut pas dire que Catherine Melin n?ait rien fait avant de les rencontrer, ces structures colorées, à Moscou, Ekaterinbourg ou Perm, et ce qui ne veut pas dire non plus que tout ce qu?elle fait en procède directement. Non, mais il y a avec elles ou de leur côté, qu?elles soient montrées dans des vidéos ou réinterprétées (construites/déconstruites) pour devenir des sculptures, une puissance allégorique et une simplicité d?axiome qui en font un leitmotiv et, sutout, une condensation de toute l??uvre.

La question initiale est celle du point d?appui. Etant donnés l?étendue et tout ce qui la ponctue, d?où partir, par où commencer, par où passer ? L?espace tout autour de nous nous contient et contient toutes choses : celles qui sont fixes et celles qui se meuvent, celles qui étaient là et celles qui ont été ajoutées par les hommes, lesquelles sont devenues aujourd?hui incroyablement nombreuses et proliférantes. Cette propension à en rajouter sans fin et à remplir les intervalles laissés vacants, nous pouvons y voir la forme moderne de ce que Wilhelm Worringer dans Abstraction et Einfühlung, un livre bien inutilement oublié aujourd?hui , caractérisa pour les temps primitifs en parlant de geistiger Raumscheu, ce que l?on peut traduire par « angoisse spirituelle devant l?espace » ou, plus simplement, « crainte de l?esprit devant l?espace ». Crainte qui est comme la version panique, elle-même affolante, d?une occupation pourtant nécessaire : pour que l?espace s?incarne et échappe au vide qui est sa tentation, il lui faut des objets et des formes, toute une écriture de lignes et de surfaces qui le traduisent dans une langue que le corps peut apprendre et comprendre. Habiter, vivre, c?est traverser avec son corps les espaces toujours différents de cette langue parlée par l?espace. Pour cette traversée il faut des intervalles, des points d?appui et des prises : et le monde entier, à commencer par l?univers urbain, consiste en un immense dispositif discontinu au sein duquel intervalles, prises et points d?appui, isolément ou en série, forment une syntaxe que chaque locuteur ou passant interprète à sa manière. En droit tout au moins, puisque dans les faits il arrive fréquemment que cette syntaxe, engorgée et répétitive, ne libère que des phrasés sériels programmés, qui répondent à la pression constante de la domination. Mais il est des points de monde qui sont des échappées ou des tremplins, des n?uds en train de se dénouer, où cette syntaxe se voit et redevient palpable, et dans un phrasé justement, mais qui aurait alors sauté hors du cadre. Les tubulures colorées d?une échelle, d?une passerelle, d?une balançoire ou d?un toboggan sont, et cela c?est Catherine Melin qui nous l?indique, de tels phrasés.

Par-delà la référence précisée aux aires de jeux d?enfants et, à travers elles, à une exploration ludique de l?espace, c?est toute la dimension structive des constructions humaines dont le potentiel est ainsi libéré. « Structif(ve) est un adjectif qui n?existe pas en français, mais on en saisit d?emblée le sens et la portée : il provient de l?allemand struktiv où là aussi il est une création, insérée dans la théorie musicale d?Adorno, et ce qu?il sert à désigner c?est moins le construit (le structuré) que la propension ou la pulsion à structurer, le mode actif ou hyperactif d?une logique de composition. Vers l?espace ou dans l?espace cela se traduit tout seul, cela se voit ? et le très fourni journal de notations vidéo de Catherine Melin, avec tout ce qu?il a repéré, notamment sur les chantiers, pourrait être défini comme un catalogue inachevé de phrasés structifs, chacun d?entre eux pouvant être considéré comme un récit complet ou comme la matrice d?une autre structure à venir (d?une ?uvre). Echaffaudages et structures en fer à béton, tas de briques entreposées, murets, structures bâchées, espaces incertains, tels sont les éléments, la plupart du temps éphémères, qui viennent augmenter le catalogue de cette autre syntaxe, parallèle et marginale, qui se décale de l?édifié.

Le structif, même s?il est montré et révélé au sein du travail de Catherine Melin par des constructions fixes (traduites dans l?espace ou dessinées) est pourtant le contraire de l?immobile, il est pure suggestion d?un mouvement toujours à venir : dans la plupart de ses expositions Catherine Melin juxtapose en un parcours complexe les structures qu?elle réalise dans l?espace ou dessine sur les murs et des documents visuels où l?on voit à l??uvre de simples passants, des danseurs ou des traceurs ? des utilisateurs de l?espace, et ce que l?on comprend alors très vite c?est qu?au sein même des dessins et des structures tendues, entre les images vidéo et les assemblages d?objets, l?on est soi-même un tel passant, une telle figure. Tout ce qui est construit est fait pour être rencontré, éprouvé, traversé. Des vues s?en donnent, prélevées dans le réel ? ce sont les vidéos ? ou projetées sur les murs ? ce sont les dessins au fusain. Chaque exposition est un dispositif dont les éléments singuliers ne peuvent pas tous être repris : ainsi les dessins faits sur la peau des murs y resteront ou bien seront effacés. Il y a donc une urgence et un caractère éphémère, tout est passage et mouvement, comme dans la vie : des traces sont laissées, des structures sont portatives, des choses n?arrivent qu?une seule fois, d?autres se produisent dans une sorte de réitération infinie.

Alors entre les fils et les traces (je renvoie à la distinction faite par Tim Ingold dans sa Brève histoire des lignes où, avec une géniale simplicité, il définit deux sortes de lignes : les traces, qui s?inscrivent sur un support, et les fils, qui n?en ont pas besoin), s?esquisse un pas de deux que chaque angle de vision renouvelle. Tandis que les structures-fils déployées dans l?espace n?y forment jamais des volumes et apparaissent comme des dessins déployés dans les trois dimensions, les dessins-traces inscrits sur les murs s?en vont d?un mur à l?autre, d?une pièce à l?autre, s?enroulent à des piliers ou montent au plafond et échappent à la juridiction de la surface pour écrire eux aussi leur partition en s?évadant dans l?espace. Une partition, et une évasion, il faut marquer le pas et insister sur ce qui vient avec ces deux mots.

La partition renvoie naturellement au musical et au sonore, et là c?est tout l?espace visité par Catherine Melin qui rebondit et vient se déployer comme résonance, avec des groupes de notes qui sont comme des trilles spatiales, des puits qui sont des chambres d?échos, des tremplins qui sont des arias, le tout sur une base rythmique fondée par le silence, la plupart des vidéos étant au demeurant accompagnées de compositions sonores discrètes dues à Bernard Pourrière, qui évoquent de fines cristallisations, des crépitements infimes, des accélérations soudaines. C?est là que se déploie l?évasion : non un simple détour ou un simple sursaut, mais un véritable en allé, un voyage hors des normes et des linéarités, une prise de risque fondée par des successions d?écarts. La partition, loin d?être une grille, est le dispositif qui rend l?évasion possible en la montrant. L?évasion se voit, ce sont les bondissants, ce sont les danseurs et les sauteurs, ce sont ces garçons ? ici, dans les vidéos, de jeunes russes ? qui pratiquent le Parkour, cet art décalé des traceurs urbains pour lequel les obstacles sont des suggestions et les franchissements des invites, la marche, droit devant, une manière de faire ricocher le corps à la surface de la ville. Ou encore, et là l?exemple vient d?ailleurs, de la Chine du sud, ce sont ces gens, souvent âgés, qui dansent pour eux-mêmes ou bien lâchent des cerfs-volants ou font, en les fouettant, tourner des toupies. Avec ces documents russes ou chinois (qui assument aussi de façon claire et appuyée un rapport intime au lointain) nous n?avons pas affaire à des scènes de genre ou à des exercices de démonstration, ce à quoi nous sommes confrontés c?est à des propositions et à des déviances, ce qui s?évade et qui danse, c?est aussi ce qui échappe à l?affairement et à la bousculade programmée des emplois du temps surchargés et des concours de rendement, c?est ce qui prend le temps de lire dans l?espace les indications de sortie qu?il contient.

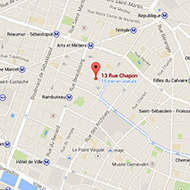

Sortir de l?espace ? Non, nul ne le peut, mais sortir par l?espace, dans ces ailleurs que tout espace réserve et qu?il faut savoir repérer. Un repérage intensif de ces indications, et une écriture mobile qui les rassemble, ainsi pourrait-on caractériser le travail de Catherine Melin. Comme tel il est en contact direct avec les questions qui se posent dans les villes et autour d?elles, à l?âge de la généralisation de l?urbain, ce qui revient à dire aussi qu?il est politique, mais au sens le plus immédiat, le plus spatial, le plus vif. D?une part en tant qu?il (se) pose des questions non abstraites, immédiates, qui sont liées à des problématiques de réseaux et de parcours, d?obstacles à franchir, d?intervalles à préserver et de fuites à garantir. D?autre part du fait qu?il ne soutient ses propositions qu?en référence à des espaces réels réellement visités et éprouvés, des espaces, on l?a vu, marginaux, instables, inachevés : des aires de jeux ou de chantier, des coins de ville ou de parcs dans lesquels l?improvisation, imprévisiblement, suit son cours.

Mais ce lien documentaire, loin de prendre un tour sociologique, vient s?inscrire comme un flux vibrant au sein des installations, à côté des dessins et des constructions et sans doute est-ce dans le ton concertant qui associe les trois modes de son intervention que le travail de Catherine Melin acquiert sa véritable mesure et sa singularité. A chaque fois que l?on est devant l?une de ses structures spatiales, on doit imaginer le profil de son prolongement mural (une sorte d?anamorphose libre) et à chaque fois que l?on est devant l?un de ses dessins, y compris en mode portatif (sous la forme classique de dessins sur papier) il faut envisager qu?il sera confronté à ce tout autre rendu qu?est celui de l?image numérique mobile. Et ce qui est à souligner c?est que si on les séparait du mode associé qui les réunit pour les envisager séparément, les trois modes non seulement conserveraient leur légitimité mais auraient, et pleinement, une valeur autonome. Je prendrai trois exemples, prélevés donc dans les trois modes d?action que Catherine Melin pratique en les mettant en tension, en commençant par les structures spatiales.

1. A Perm en Russie sur un pan incliné en béton bordant un quai et sur ce quai lui-même, au bord de la Kama, trois structures tubulaires métalliques colorées en rouge, jaune et bleu. Ces structures n?ont pas été empruntées telles quelles à des parcs d?enfants mais elles en réutilisent les formes ? échelle en ligne brisée, angles droits formant siège, cercle-balançoire ? pour les dilater et les libérer dans l?espace. Désormais ouvertes (comme on ouvre une enveloppe ou un parapluie) ces structures écrivent en plein air une virtualité infinie. Modulaires et non monumentales, elles écrivent cet infini du déploiement comme un possible immédiat : des fragments d?utopie ont échoué sur la berge du fleuve qui traverse la ville. Et comme nous sommes en Russie (en 2010) on ne peut s?empêcher en les voyant ainsi, comme chez elles sur ces bords, de penser à une autre utopie, historiquement avérée, dont elles se font l?écho (volontairement ou pas, peu importe). Je pense bien sûr, et sans doute fallait-il que le mot s?impose ici, au rêve spatial qui est venu avec le constructivisme, aux fils que tirèrent dans l?espace, pour l?ouvrir, Tatline ou, plus précisément encore ici, les frères Sternberg. Un siècle ou presque s?est écoulé, mais l?emprise et l?enjeu sont les mêmes : comme des enfants délurés, les structures de Catherine Melin, répercutent une leçon de liberté que, ne l?oublions pas, on aura tout fait entretemps pour occulter ou détruire.

J?ajoute qu?elles le font ? et la même chose pourrait être dite des structures obtenues pour l?exposition de Chengdu à partir de nouages de fers à béton prélevés sur des chantiers ? en soulageant la sculpture de sa pesanteur et de cet ancrage forcé à la présence qu?elle trimballe comme une malédiction. Il ne s?agit pas seulement de légèreté ou d?un caractère portatif, ce qui est en jeu c?est le refus de ce qu?il y a d?installé dans l?installation et de solennel (de faux) dans la rhétorique du lieu. Au lieu se substitue le point d?ancrage provisoire ou le site (en un sens un peu différent, plus urbain, de celui que Robert Smithson donna à ce terme), et à l?installation le dépôt ou le passage.

2. Parmi les dessins (qui pour partie sont des feuilles détachées et pour l?autre un sillage qui s?efface) je prendrai la suite intitulée Montagnes russes, et justement parce qu?elle est directement relatée aux constructions de Perm. Mais qu?y voit-on, quelle y est la destinée du trait, que capture-t-il, que lâche-t-il dans l?espace ? Des structures, oui, encore, mais qui ne sont pas la réplique en deux dimensions et en noir et blanc des ?uvres réalisées en tubes colorés dans l?espace, qui sont comme un autre déploiement et une rêverie, un enchevêtrement de possibles, la promesse spatiale légère y étant poussée jusqu?à la dilatation, via des recoupements et des enjambements, toute une métrique, c?est le mot qui convient je crois, toute une métrique de ce poème graphique en allé sur les murs ou retenu, par petites phases détourées ou floutées, sur des feuilles volantes. La même chose, ici encore, pourrait être dite à propos des dessins un peu plus récents faits à Chengdu, avec en eux peut-être quelque chose à la fois de plus réaliste et de plus éclaté.

3. Mais Montagnes russes titrait aussi les vidéos associées, brèves séquences où l?on voit donc de jeunes russes, danseurs ou traceurs (peut-être n?y a t-il pas entre eux de vraie différence) jouer parmi les structures-référence d?un vrai parc, à Moscou il me semble. Et ce qu?il faut souligner ici, c?est que par-delà leur fonction d?accompagnement, ces images-lucarnes (que Catherine Melin maintient dans des dimensions restreintes, ne voulant pas en modifier le statut en les amplifiant), qu?on les considère isolément, séquence par séquence, ou dans la logique d?un montage en boucle, ont elles-mêmes une grande finesse de définition, c?est-à-dire de cadrage et de déposition. Ce qui est saisi par l?image mobile, c?est du passage à l?état pur, ce sont des phases de temps ressemblées autour d?un geste, c?est une chorégraphie. Et ce qui frappe dans les plus récentes images prises en Chine dans les chantiers et les parcs de la capitale du Sichuan, c?est une sorte de lenteur, comme si du temps était donné au temps de la séquence pour qu?elle se déploie.

En Chine comme en Russie, pays qui furent ceux du communisme réel et dans lesquels, ce n?est pas un hasard, Catherine Melin a rencontré ses sites de travail ayant été jusqu?à présent les plus productifs, c?est comme si les individus que l?on voit rêvaient sous nos yeux à un autre communisme, à une autre forme d?assemblement, qui prendrait sur elle d?accepter la dissémination, de vouloir le libre passage des corps et qui ne serait rien d?autre que la réverbération ou le déploiement collectif de cette liberté. Il s?agit d?un rêve, sans aucun doute, mais le fait même qu?il se présente à l?esprit dit toute l?envergure du travail qui le libère sous nos yeux et sous nos pas, via des images mais d?abord via des lignes et des constructions qui sont, à chaque fois, des départs et des idées, des ouvertures librement tendues. Une aération du monde.

Élans, détournements et glissements : les stratégies du possible

Evelyne Toussaint, 2009

La démarche artistique de Catherine Melin est une interrogation sur le « possible ». Celui-ci, en philosophie, se différencie de l?impossible autant que du nécessaire et du contingent, autres catégories de la modalité. Qu?est-ce qui est possible dans un quartier en réhabilitation ou des espaces aux fonctions improbables ? Qu?est-ce que l?art peut faire de cette réalité ?

En résidence en Pays Basque, à Buenos Aires, à Barcelone, en Écosse, au Canada ou à Moscou, Catherine Melin s?intéresse aux surgissements de la vie dans les paysages urbains dont elle photographie et filme les interstices. De ses captures visuelles, à l?origine du travail ultérieur sur l?image, elle retiendra une jetée, un pont, un mur ou un rond-point, une serre d?horticulture, une palissade, des fondations, des matériaux de chantiers, des marques au sol ou des éléments de mobilier urbain. Elle s?arrêtera sur le dessin dans l?espace que tracent des rampes de skate, des tremplins et des structures métalliques qui composent autant de structures d?élan, d?instruments de propulsion, la vidéo s?attachant aussi aux corps en mouvement. Toutes ces découvertes, accomplies sur le mode du voyage, c'est-à-dire de l?étonnement, constitueront le matériau de départ des futures installations. Celles-ci associeront des dessins muraux, des projections de vidéos et des constructions, en un jeu de dérives et de basculements d?échelle, d?impossibles perspectives et d?apesanteurs vertigineuses.

Ouvroirs d?espaces potentiels

Les dessins muraux, au fusain, figurent des lieux inventés et des machineries facétieuses. Bien qu?ils évoquent des plans, des relevés et des élévations d?architecture, précis et illusionnistes, il émane de ces paysages une inquiétude, liée pour partie à leur désaffection, ou à leur aspect désassemblé et flottant, sans périphérie ni centre. Ce sont, précise l?artiste, plutôt des « hors-lieux » que des non-lieux, ces espaces de passage et de transition étudiés par Marc Augé. Ce sont des zones floues, entre construction et déconstruction, des territoires d?impouvoir. De singulières figures hybrides s?agitent dans les dessins au carbone sur papier, les animant de leurs acrobaties graphiques.

Les vidéos sont des ouvroirs d?espaces de liberté, de parcours potentiels, de chemins de traverse dans lesquels le corps, cessant d?être contraint, retenu et empêché, s?adonne à l?expérience du mouvement sans entrave, au plaisir du déséquilibre et de la vitesse. La vraisemblance, toujours, se mêle à la fiction, l?autre côté du miroir interférant sur la banalité en la modifiant subtilement et efficacement pour déterminer, avec de l?humour et quelque mélancolie, de fragiles territoires de poésie, de liberté et de création.

Les structures se déploient dans l?espace en lignes interrompues, en motifs décentrés, en modules fragmentaires et dispersés, ne conservant des formes initiales, empruntées à la réalité, que « l?idée de l?idée » de l?impulsion et du mouvement.

L?ensemble fonctionne comme un réseau de liens hypertextuels, de glissements de formes et de sens, la perception basculant sans cesse de la réalité à l?imaginaire, du dessin à l?objet, de l?image en mouvement à l?installation. L?image ? y compris dans les vidéos ? est toujours détourée, ouverte, suggérée, inachevée et légère. Les lieux, quasiment dépourvus de repères historiques et géographiques, deviennent ainsi des espaces de liberté pour le regard du spectateur. L?espace d?exposition devient un lieu d?assemblage et de montage à partir d?une banque d?images et de sons ? car se mêlent aussi enregistrements in situ et compositions musicales ? une réflexion sur le point de vue, la réalité et l?imaginaire, le sens et le non-sens. On ne s?étonnera pas des allusions de l?artiste, en de multiples occasions, aux écrits de Lewis Carroll.

Quand elle intervient dans l?espace public lui-même, Catherine Melin conçoit des architectures inutiles en contrepoint au bâti environnant, des structures fonctionnant comme des « amorces » au mouvement potentiel des corps, susceptibles de nous conduire, explique-t-elle, à « considérer la ville comme un espace de création qui modifie la place de l?individu dans la société » ainsi que l?envisageaient les situationnistes. Elle propose des ?uvres éphémères ? le temps pour des passants, gymnastes ou danseurs, d?investir une scène ouverte ? se mêlant au mobilier urbain. Son travail, en divers lieux du monde, fonctionne selon une logique de rhizome, établissant des correspondances entre divers sites pourtant très éloignés les uns des autres, des simultanéités spatiales et temporelles, en une permanente stratégie de détournement.

Élans et inerties : les paradoxes du vivant

En arrière-plan de cette démarche singulière, on discerne le répertoire esthétique et intellectuel construit au cours de ses années de formation à l?Université de Paris VIII, à l?Art Institute de Chicago puis à l?École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Catherine Melin a, dès lors, opté pour un travail interrogeant toute habitude visuelle, pour une méthode d?associations et de translations stimulant l?imagination et conservant à l?image sa part de jeu et d?énigme. Elle aimera donc les anarchitectures de Gordon Matta-Clark, les interventions sur le paysage de Robert Smithson ou les expérimentations multiformes de Joan Jonas : tout ce qui constitue une image-trace, entre documentaire et ?uvre autonome. En affinités électives avec Samuel Beckett, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Gilles Deleuze ou Michel Foucault, elle se reconnaîtra dans une pensée de la déconstruction critique, du décalage et de la singularité, sans dogme ni conviction totalisante.

Catherine Melin, rompant avec le statut analogique de l?image, en brouille les codes de lecture, transformant la réalité, dont elle modifie les repères de déchiffrement, selon une logique dans laquelle le figural ne se réduit pas au langage. Dans son parti-pris phénoménologique, elle revendique le désir d?expérimenter corporellement les lieux et les architectures, de redécouvrir le monde en faisant l?apprentissage de ses bords et de ses angles, fût-il nécessaire d?en passer par la chute et l?appréhension du choc. Alors que l?architecture et la question de « l?habiter » sont en filigrane de toute la démarche, elle (dé)construit des formes souvent instables et presque toujours elliptiques, aux antipodes du nid, de l?enracinement, de la nostalgie de quelque essence des choses et des êtres mais où se réconcilient, en quelque sorte, illusionnisme et minimalisme, figuration et art concret. Le travail de Catherine Melin explore le contre-emploi, les rencontres insolites ? on pense à Buster Keaton ?, les scènes furtives de la vie. Ses constructions, un peu à la manière des échafaudages de bois de Tadashi Kawamata, modifient notre rapport à l?espace, à l?urbanisme et à l?architecture. Dans cette logique du collage, de l?incrustation d?images, elle instaure des rencontres entre le mineur (les jeux vidéo, les mangas) et le majeur (l?architecture, l?art conceptuel), entre le jazz (Miles Davis, Eric Dolphy) et la musique électronique, la danse et le sport. La création est, ici, faite de variations infinies autour du mouvement et de la gravité, de l?apesanteur dans la pesanteur, des forces d?élévation et de chute, de décentrement, d?exploration du déséquilibre et de la rupture, de l?élan et de ses empêchements.

Catherine Melin porte une affection particulière à un petit livre d?Heinrich von Kleist, Sur le théâtre de marionnettes, dans lequel il est question de l?art du marionnettiste dont les mouvements de doigts « entretiennent un rapport assez complexe à celui des poupées qui y sont attachées, à peu près comme les nombres à leurs logarithmes ou l?asymptote à l?hyperbole ». Ainsi distribue-t-elle à son tour, dans ses créations d?images, les paradoxes du vivant : élans et inerties, envolées et repos.

Le propre de la mélancolie, écrit Yves Hersant, c?est son ambivalence fondamentale : « Dans la mélancolie se noue une alliance ? ou du moins peut-elle se nouer ? entre asthénie et énergie, entre stupeur et puissance, entre inhibition et création ». La mélancolie, ajoute-t-il, est « protéiforme » dans ses manifestations : « agressivité et repli sur soi, accablement et enthousiasme, culpabilité et désirs fous, lamento et dérision, idées fixes et folles chimères. [?] [cette prolifération] est en vérité une richesse ; elle compose pour une bonne part ce que nous appelons notre culture.

La réponse de Catherine Melin à la menace mélancolique, au risque d?abandon et d?asthénie dont elle révèle l?indice dans les dispositifs qu?elle instaure, se trouve précisément dans le « possible ». C?est à dire dans le geste, dans la danse, dans la construction, encore.

Des images restantes, Centre Régional d?Art Contemporain Montbéliard

Célia Charvet, 2007

Des images qui remontent à la surface ; de celles qui se fixent dans notre mémoire et resurgissent comme des évidences, sans effort de souvenir. Des images restantes, avec en elles de l?essentiel, une sorte d?élémentarité atemporelle. Prélevées au cours de traversées dans le champ du réel et ré assemblées sans jamais retrouver leur berceau d?origine, elles recomposent des paysages sans territoires, foulés par des corps en tension. Des structures du bâti viennent se poser en repères dans des étendues sans limites. L?horizon semble avoir été fendu puis étiré à l?infini, comme pour donner lieu à une nouvelle dimension, non pas au sens d?une mesure de l?espace mais plutôt d?un accroissement de sa qualité et d?un ordonnancement nouveau ménageant une place à de singuliers cheminements.

Chaque construction émerge tel un îlot solitaire et décline un mode d?habiter en marge d?une architecture fonctionnelle. Détourés et détournés en autant d?archétypes de l?abri, les bâtiments aux formes simples, conçus entre tracés et vides, se font supports de projections. Menée tout entière par des lignes et des trouées, la circulation se fait au rythme de la matière. Fluide lorsqu?elle se faufile et se dilue dans la poussière noire du bois consumé ; canalisée et happée par les strates denses des images en mouvement. Les espaces sont investis de lignes et de fils reconnaissables qui pourtant ont perdu leur attribut de vecteurs. Sectionnés puis réorganisés ils deviennent cordes tendues et suspendues, sillons à parcourir et à creuser, quadrillages et feuilletés toujours entr?ouverts laissant voir non ce qu?il y a derrière, mais qu?il y a un avant et un arrière. Souples et solides à la fois, étroitement entrelacées ou désunies, ces lignes, comme des portées libres, donnent à jouer et à rejouer des partitions variées à la mesure du corps. Prolongements des bras en outils de précision pour une lutte chorégraphiée ou des figures en vol. Graduations ramenant un espace trop grand à l?échelle du vivant. Cadres hors contexte pour des véhicules immobiles et des cabanes à transporter. Bases d?appui pour des corps élastiques qui se plient et se déplient, se déploient sans contraintes en gymnastes du dehors. Quand l?architecture se fait armature, et le corps silhouette et stature, le parcours s?affranchit de l?autorité du bâti. Il s?inscrit dans un décor minimal sans fondations, ponctué de fragments aérés et aériens ouverts sur de petits mondes en résistance.

Les centres inexistants, Centre Régional d?Art Contemporain Montbéliard

Cédric Loire, 2006

Dans Les villes invisibles, Calvino prête au voyageur Marco Polo les descriptions de cités toutes plus étranges les unes que les autres, effilées, continues, dissimulées, dédoublées? Les ?uvres de Catherine Melin pourraient, de dessins en vidéo et dispositifs spatiaux, façonner l?image mouvante, incertaine, de l?une de ces villes invisibles et multiformes : une cité des marges, qui ne serait constituée que de ses propres ruines, espaces résiduels, lieux de transit, jachères et périphéries. En effet, ces ?uvres semblent renvoyer constamment à des espaces dont l?usage s?est perdu, n?est pas ? pas encore ? déterminé, ou à des lieux dont la fonction est d?être traversés, ou occupés temporairement plutôt que réellement et durablement habités. D?un dessin à l?autre se rencontrent et s?articulent ainsi friches industrielles, terrains de jeux et équipements balnéaires, zones de chantier et engins de constructions, rues et espaces péri-urbains ? autant d?espaces déclassés, excentrés ou en attente, qui paraissent exister hors de toute planification ou au contraire, être générés par ses propres limites et impensés. Ces "paysages entropiques", explorés, décrits et photographiés par Robert Smithson dans les années 1960, Catherine Melin les appelle "interstices du bâti" : l?espace y est pensé comme intervalle entre des éléments de passage. Il ne s?agit pas pour l?artiste d?établir dans ses dessins et vidéos un constat objectif ni un compte-rendu de tels sites, ni d?en user comme support de narration ? pas plus que leur présence ne participe d?une quelconque esthétique ou poétique de la ruine, ou d?une approche nostalgique. L?interrogation porte d?abord sur l?échelle de tels lieux, et sur la nature de l?espace qui résulte de leur vacance provisoire ou durable. L?appréhension passe par leur saisie, via l?appareil photographique ou le dessin à l?aide d?une chambre spécialement construite à cet effet. Les activités des rares figurants qui transitent par ces lieux sont plus volontiers retranscrites par la vidéo. Ils sont la plupart du temps occupés à des activités d?arpentage, de mesure, de repérage ; ou encore, il peut s'agir d'enfants absorbés dans leurs jeux (autre moyen d?appropriation par l'imaginaire, de détournement de la fonction initiale d?un espace devenu, durablement ou temporairement, vacant). L'échelle humaine, introduite également par divers éléments qui constituent autant d'interfaces avec le corps (échelles, portiques, sièges, abris, balançoires et manèges), permet de penser ces lieux (ou non-lieux) comme des "espaces praticables".

Courtes séquences sans véritable amorce ni chute, les vidéos de Catherine Melin déjouent toute instauration d?un mode narratif. L?action semble avoir débuté avant et se poursuivre après; sa finalité comme l'objet qui la motive ne sont pas vraiment saisissable, ce qui accentue la perception de ces ?uvres en tant que prélèvement et montage. Ce que la vidéo montre acquiert une dimension nouvelle : simple activité et mesure du corps à l?espace. Appropriation et détournement par le jeu des enfants traduisent une autre mesure de l?espace et du temps ; l'activité prélevée et isolée par la vidéo paraît déjà dissociée de tout but, finalité, aboutissement, ou achèvement. Des objets trouvés deviennent prolongement du corps, armes symboliques et inoffensives ; lignes, marques au sol ou pentes d'un terril se transforment en un circuit; l?espace vide devient lui-même l?adversaire invisible d?un combat imaginaire?

Les prises de vue préalables à tout travail de dessin signalent un premier déplacement, celui de l?artiste hors de l?atelier et de l?espace d?exposition. Celles-ci permettent la constitution d?une sorte de fonds de documentation iconographique du travail, ensemble de prélèvements ensuite isolés, montés, superposés, tressés les uns aux autres, avant que l?homogénéité du dessin ne vienne conférer à l?ensemble une nouvelle unité, fragile et temporaire (ce que l'artiste décrit comme des "lieux ré-assemblés en une fausse linéarité").

Le travail se déploie et s?articule donc en différents moments, en multiples strates et glissements. A une première étape de prélèvement et de collecte d'images par la photographie, la vidéo ou le dessin "à la chambre" succède une phase de sélection et de montage. Instruments à réinvestir, photographie et vidéo constituent le déclencheur d?une démarche opératoire qui fait subir aux images un déplacement ? topologique, temporel, sémantique ?, questionnant tout à la fois les médiums, leur pratique et l'objet dont ils ont contribué à la saisie. Isoler, couper, coller sont autant d?opérations physiques et mentales : l?artiste se ressaisit de leur produit par le transfert dessiné, qui opère ne véritable mise à plat des phases antérieures, modifiant les rapports du bâti et du non bâti avec le corps de l?observateur, et retournant à l?imprécision tactile du dessin au fusain après une étape de filtrage numérique, jouant et déjouer simultanément l?illusionnisme d?espaces, de volumes et de profondeurs virtuels : "Combinant virtuel et réel dans sa constitution, l?image numérique induit la superposition, le réemploi", notamment par le traitement en calques successifs. "La bidimensionnalité induite propose une lecture de l?image et de son contenu dans un mouvement et un rythme différents de la scène perspective, des fragments du dehors sont réarrangés en ensembles constitués."

Constamment, les dessins muraux jouent avec l?illusion de la troisième dimension, mais l?écart provoqué par le dessin produit une forme d?aberration qui éloigne de la "magie" de l?image technologique trop évidemment efficace. Les collages, traduisant la recherche d?un "composite des matériaux", participent de la création de cet espace scénique artificiel, mais simultanément dérèglent la géométrie et la perspective du dessin.

Dans les dessins antérieurs sur papier (2001-2002), de formats importants, ces perturbations sont aussi provoquées, discrètement, par les marges et la réserve qui affleure. Comme a pu l?écrire Jacques Norigeon, Catherine Melin travaille l'espace et le temps "par les marges, par les failles, par les blancs". Dans ces dessins sur papier, le geste ?uvre à sa propre disparition, semblant par endroits à la recherche d?un rendu presque photographique. C'est l'étagement subtilement gradué des valeurs de gris qui y assure la cohésion de l?ensemble et les passages entre les strates. Le déploiement de ces dessins à une plus large échelle, qu?a inauguré en 2001 l?exposition à Sallaumines motive un traitement graphique différent qui a, davantage qu?auparavant, recours à la ligne. Associée au plan du mur, c?est la ligne qui produit la continuité.

Les éléments représentés sont réduits à leurs contours, au dessin de leur structure, pratiquement sans ombre, par un tracé au fusain, sorte de ligne claire qui laisse, là aussi, à la réserve, au blanc du mur, un rôle important à jouer dans la mise en relation des différents éléments rapportés entre eux et avec l?espace environnant. Cette simplification modifie les rapports d?échelle initiaux, constamment remis en cause par l?hétérogénéité (de provenance, de fonction, de dimension) des éléments rassemblés dont, par ailleurs, la fonction première tend à perdre sa lisibilité. Ainsi qu'elle l'écrit, ce qui intéresse l'artiste, c?est "la ligne et le plan dans leur croisement, l?ambiguïté que révèle leur cohabitation. Comme l?arête, le squelette de l?image, son armature, sa découpe. Ce qui traverse les dessins, c?est ce discontinu qui quoique non-inscrit (alors que le tracé force une continuité), les structure." La perspective et ses effets de trompe-l??il sont utilisés et mis à mal par les "fausses linéarités" liées aux collages et glissements du point de fuite. L?espace est "construit en leurre" : il s?agit davantage ici d?une "idée" de la perspective, qu?un véritable recours à celle-ci : montage et remontage impliquent de constants déplacements, et produisent "une étendue où le centre est inexistant". La structure discontinue qui traverse les dessins fait écho au caractère particulier des lieux choisis pour modèles : jachères, parenthèses, traversées.

Le trouble provoqué par ces décalages est à la mesure de la présence insistante de perspectives aux lignes de fuites parfois fortement accentuées. D?un point de vue historique, l'élaboration de la perspective répond au souci d?unification de l?espace et du récit (la storia) à l?intérieur de l?espace du tableau. Formellement, elle assigne le spectateur à un point virtuel, unique et fixe, que signale et auquel répond symétriquement le point de fuite vers lequel convergent les lignes et objets représentés.

Dans le travail de Catherine Melin toutefois, la perspective n?est pas construite à partir d?un système géométrique ; elle est obtenue par (ou trouve un équivalant dans) la prise de vue photographique ou vidéo : au point de fuite de la perspective classique répond le point de vue monofocal de l?appareil de prise de vue (chambre noire, appareil photo ou caméra). Pour l'exposition au 19, de nouveaux développements, expérimentaux, du dessin mural viennent saper encore un peu plus les fondements de la perspective classique : un dessin stéréoscopique, c?est-à-dire perçu "en relief" a été réalisé avec la collaboration de l'artiste Christl Lidl. Le tracé y est double et coloré : une ligne bleue et une ligne rouge courent sur les murs, suivent des chemins voisins, se croisent, se brouillent, produisant à distance une sensation de flou lorsque les tracés deviennent plus denses. Une fois chaussées les lunettes à verres colorés (les mêmes que celles distribuées lors de projections de films "en relief"), le dessin paraît se décoller des murs : angles et rambardes des quelques constructions représentées (choisies à échelle humaine pour accentuer l?effet recherché) surgissent et semblent s'avancer vers le spectateur en fonction de ses déplacements . Ceux-ci en effet infléchissent fortement sa perception du dessin : en fonction de l?angle de vue, celui-ci se contracte ou au contraire semble s?ouvrir et se rapprocher, provoquant l?envie de tendre la main pour se saisir d'une balustrade qui semble à portée. Au-delà du caractère ludique du dispositif, il faut souligner son pouvoir déstabilisant pour le corps et le regard : les limites de la pièce paraissent constamment fluctuer, et l??il doit faire un effort pour s?adapter à ces conditions particulières de vision. La perspective, à la fois convoquée et sapée par les dessins muraux au fusain, est ici remplacée par un mode de représentation qui reproduit la perception humaine du relief et de la profondeur. Cette représentation stéréoscopique constitue également un modèle de représentation de l?espace concurrent à celui de la perspective classique fondée sur un point de fuite et un point de vue uniques et symétriques. L?élaboration d?une vue stéréoscopique suppose l?ubiquité du point de vue, c?est-à-dire son déplacement instantané d?un angle de vue à l?autre. Aucune nostalgie donc, dans cet emploi par Catherine Melin d?un procédé archaïque (les vues stéréoscopiques ont été inventées au milieu du XIXe siècle, et sont l?ancêtre des projections en trois dimensions) : ce recours témoigne avant tout de l?intérêt qu'elle porte aux modèles de représentation et aux appareils optiques permettant de saisir les apparences du réel.

Dans tous les cas l??uvre, en dépit des différents filtrages et "lissages" dont elle fait l'objet, ne dissimule rien de son artificialité, des collages, montages et trucages qui la font tenir : pour l?artiste, "il s?agit de travailler à la mise en tension des perceptions, comme si l??uvre pouvait induire une réévaluation de la certitude perceptive ou se substituer à son incomplétude, dans le souci d?intensifier des expériences du monde." A cette fin, "des éléments composites sont ré-assemblés pour former une image panoramique qui fonctionne en continu et en discontinu."

La configuration particulière de ces dessins se déployant sur l?ensemble des murs, s?accrochant et se pliant dans leurs angles, évoque en effet le dispositif du panorama, très en vogue au XIXe siècle : de vastes toiles peintes, installées à l?intérieur de rotondes construites à cet effet, offraient au regard des spectateurs, depuis une plate-forme centrale l?illusion de paysages lointains, de villes, ou des scènes de bataille. La réalité semblait s?y déployer en un coup d??il circulaire, toute entière tournée vers un spectateur dont la position centrale signalait l?importance et la capacité à dominer le monde. Le recours à un tel dispositif panoramique n?est motivé, chez Catherine Melin, ni par une semblable volonté de soumettre le monde au regard d?un spectateur omniscient, ni par une inclination particulière pour le spectaculaire. Au contraire, l?illusionnisme propre au panorama n?est ici sollicitée que pour être déjoué de l?intérieur. Là où les peintres de panoramas redoublaient d?astuces pour dissimuler les inévitables décalages perspectifs provoqués par la juxtaposition des vues, Catherine Melin joue des hiatus et ruptures, qu?elle provoque et accentue, prenant également en compte la configuration et les particularités architecturales du lieu (qui n?est pas la rotonde panoramique) ainsi que les possibles mouvements du spectateur (qui n?est plus assigné à un seul espace central). Les déformations, anamorphoses et décalages qui résultent du déploiement des dessins dans l?espace architectural perturbent la possibilité d?une vision unifiée et continue. Le spectateur, sans cesse déplacé par les trajectoires et tracés qui se prolongent d?un mur à l?autre, est constamment en recherche de nouveaux points de vue : mais à mesure qu?apparaissent des configurations inédites, d?autres se défont et disparaissent. A aucun moment il n?est possible de saisir l?image de façon unitaire et instantanée : échelles décalées et perspectives variables, suscitent, accompagnent et surprennent les déplacements du visiteur, défont ici l'illusion qu'elles recomposent ailleurs. Les manipulations que l'image subit dès la prise de vue semblent donner raison à cette déclaration à l'emporte-pièce de Smithson : "Les appareils photo et les caméras ont quelque chose d'abominable, qui tient à leur pouvoir d'inventer de nombreux mondes". Si le terme "abominable" trahit sans doute le goût de l'artiste américain pour le cinéma fantastique, il peut révéler, dans le travail de Catherine Melin, un aspect inattendu : ses constructions, ses montages sont des monstres d'architecture, d'urbanisme et de perspective. Littéralement, l'image photographique, isolée, scrutée, triturée, bricolée, "invente" ces mondes : c'est-à-dire qu'elle les imagine et les fabrique (si l'on s'en tient à la définition courante du terme) mais surtout (si l'on emploie le terme dans son sens archéologique) qu'elle les découvre et les met à jour.

Toutes ces images ont voyagé entre la "boîte" de la camera obscura, l?appareil photo ou vidéo et l'autre boîte, blanche, du cube d'exposition, sur les murs duquel sont projetées, pour être retranscrites au fusain, les silhouettes saisies sur le terrain. Cet acte de projection trouve un écho dans le dispositif qui accompagne, dans l'exposition de Montbéliard, les dessins muraux et les vidéos. Quatre panneaux-écrans en bois sont posés au sol, soutenus par un système de piètement élémentaire, comme d'archaïques éléments de décor de théâtre. Sur l'une de leurs faces est reproduit le motif des bardeaux de bois qui garnissent la charpente métallique du bâtiment. Le prélèvement et le déplacement d?éléments in situ (ici : de leur simulacre) convoque le souvenir de la démarche de Gordon Matta-Clark (Spliting house), lequel procédait à la découpe d?éléments architecturaux (réinstallés ailleurs), redessinant, dans un entrecroisement de relations entre architecture, sculpture et photographie, des bâtiments en déshérence. Dans le dispositif mis en place par Catherine Melin, le cône lumineux d'un projecteur posé au sol et éclairant la face "ornée" de ces écrans, projette sur les murs l'ombre amplifiée et déformée de ces silhouettes. Celle-ci est soutenue, approfondie par son double, réalisé au fusain frotté sur le mur, formant une silhouette abstraite, dont la géométrie complexe rappelle les dessins de Jean-Luc Vilmouth dans les années 1970 (lesquels amplifiaient le contour d'objets par des tracés concentriques), certains dessins muraux de Richard Serra, par le poids visuel, la présence quasi sculpturale de ces figures autour desquelles s'articulent et se déploient les perspectives faussées. A l'inverse, le jeu combiné de la lumière et de l'architecture, l'ambiguïté ainsi produite (sombre bloc, obscure trouée?) renvoient aussi au détail des découpes géométriques opérées par l'architecte Louis Kahn dans les murailles de son extraordinaire Parlement de Dacca. Mais le procédé auquel recourt Catherine Melin évoque surtout, par son caractère volontairement rudimentaire, le principe du tracé des ombres "au flambeau", tel que l'a décrit Abraham Bosse au XVIIe siècle (Traité des pratiques géométrales, 1665). Des objets sont interposés entre la flamme d'une chandelle et le mur ; les ombres s'y dessinent suivant une projection conique. Là où Bosse proposait un modèle rationnel issu, comme la perspective, de la géométrie, Catherine Melin use d'un procédé empirique, dont la simplicité même renvoie, loin en amont, à l'un des mythes fondateurs des arts de la représentation, relaté par Pline dans son Histoire naturelle (Livre XXXV, paragraphes 151 et 152) : "En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l?art de modeler des portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d?un jeune homme ; celui-ci partant pour l?étranger, elle entoura d?une ligne l?ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d?une lanterne ; son père appliqua l?argile sur l?esquisse, en fit un relief qu?il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l?avoir fait sécher." On remarquera que l?anecdote elle-même tresse les thématiques du dessin, de la photographie et de la sculpture, et que la projection y joue un rôle déterminant.

La confluence de deux dispositifs (celui de la fille de Butadès, celui d'Abraham Bosse) recouvre les multiples significations et usages du terme "projection" : Michel Frizot y a vu, outre la "fonction projective en acte dans un projecteur", le mot désignant à la fois l'image qui procède de cette opération, ou en est le résultat, et le dispositif géométrique qui la soutient. Mais il note également que la projection semble toujours venir "de l'antériorité, comme de par derrière la tête de celui (ou de celle) qui la conçoit", ce que le dispositif de la salle de cinéma illustre parfaitement. Pour Catherine Melin, la projection, envisagée à travers la pratique du dessin, a à voir avec les techniques de report qu'elle emploie (transfert à l'aide d'un projecteur), mais aussi avec l'anticipation nécessaire à tout déploiement des dessins dans l'espace d'exposition. Mais surtout, la projection est associée, via le dessin, à l'idée de "prospection", laquelle renvoie aux procédures d'arpentage, de repérage et de balisage d'une étendue, en vue, précisément, d'une hypothétique découverte (d'une invention, au sens archéologique).

Si le souci permanent du dessin (les desseins du dessin, pourrait-on dire) structure et unifie la pratique et l'?uvre de Catherine Melin, "le passage, le déplacement d?un médium, d?une pratique à une autre, le changement de point de vue, d?échelles, voir le heurt des perspectives dont il s?accompagne auraient pour effet de reconduire le sujet à un entre-deux dans lequel tout repère semble faire défaut. A la diversité des images s?ajoute l?écart entre les pratiques dans lesquelles l?artifice l?emporte." La "machinerie" productrice de l?artifice (les ruptures perspectives et les éléments de collage, les décors et l'éclairage, les ombres redessinées et les vidéos), exposée, infléchit le parcours du visiteur. Les récents développements du travail révèlent un double mouvement à l'?uvre : déployer plus encore le dispositif dans l'espace (ce que matérialisent les "décors" posés au sol et leur éclairage spécifique, mais aussi les cônes de projection vidéo) ; inversement, ouvrir, d'une façon nouvelle, la troisième dimension au c?ur même des dessins, creuser et gauchir le mur par le transfert de dessins stéréoscopiques.

La pratique multiforme de Catherine Melin se situe donc à des lieues des thématiques du dessin, récurrentes depuis quelques années : elle a peu à voir avec l'illustration ou le récit, l'autobiographie ou l'intime, ou encore l'onirisme fantastique. En revanche, et c'est là ce qui fait son originalité, sa pertinence et la richesse de ses propositions constamment renouvelées, cette ?uvre parvient, en convoquant simultanément ou successivement des moyens techniques élaborés autant que rudimentaires, à nous déplacer en permanence, interrogeant les relations du corps à l'espace et le lieu de constitution du regard. Ces déplacements, dans l'?uvre et devant l'?uvre, se correspondent et se répondent, comme le point de fuite et le point de vue de la perspective classiques mais de manière asymétrique. Ils révèlent une nouvelle fois le souci constant de l'artiste de modifier et de nourrir sa pratique en en décalant le centre de gravité, allant chercher dans les marges et effrangements entre les médiums les matériaux et les espaces où pourront se déployer d'incertaines et nouvelles perspectives.